Con cadenza irregolare la questione del salario minimo legale torna attuale, sia nei paesi dove è previsto, sia in quelli privi di questo meccanismo. Riavvolgiamo il nastro di soli due anni. A gennaio del 2013 l’allora presidente dell’eurogruppo Junker aveva avanzato la proposta di un minimo salariale europeo. La SPD tedesca ne aveva fatto poi il tema centrale della sua campagna elettorale. Il Labour party inglese prometteva di aumentarlo in caso di vittoria, e Obama lo ha ripetutamente messo al centro del dibattito definendolo “una questione semplice” quando il fronte repubblicano si oppose a un suo aumento e facendone il tema simbolo dell’ultimo Labor Day. A maggio in Svizzera è fallito il referendum sui 22 franchi minimi l’ora che avrebbe determinato il minimo sindacale più altro al mondo. In Italia, dove se ne era discusso prima della riforma Fornero (in connessione a un eventuale salario di cittadinanza che è però ben altra cosa), l’argomento è tornato d’interesse comparendo tra le deleghe del Jobs Act e formando parte delle 3 sfide che Renzi ha lanciato ai sindacati, con la riapertura della sala verde a settembre.

Infine, anche l’ILO nel suo recente rapporto globale sui salari ha caldeggiato la definizione di livelli minimi retributivi citando a supporto studi che evidenzierebbero gli effetti positivi sull’economia.

A dire il vero, anche dall’ampiezza geografica del dibattito si capisce che si tratta di un elemento contestato, sia perché deve avere una funzione redistributiva, sia perché ha ricadute sistemiche dal punto di vista economico. Secondo gli economisti può comportare effetti collaterali importanti quali perdita di posti di lavoro, aumento delle ore lavorate non pagate per eludere il livello minimo, sostituzione di contratti di lavoro subordinato con altri di lavoro autonomo, ricorso a lavoratori stranieri, nonché un aumento dei prezzi e quindi dell’inflazione.

Anche le stesse organizzazioni dei lavoratori non vedono sempre di buon occhio l’intervento legale a garantire le soglie minime di retribuzione, almeno laddove la contrattazione collettiva è sufficientemente sviluppata e definisce da sé i minimi salariali. L’eventuale definizione per legge però può incentivare la contrattazione di secondo livello dove scarseggia, esaltando il ruolo delle rappresentanze. Fissata infatti una soglia retributiva minima inferiore a quella definita dai CCNL, la fascia di salari intermedia rimarrebbe a disposizione della contrattazione aziendale.

Anche i lavoratori autonomi storicamente non sono favorevoli, perché reputano inadeguato definire la retribuzione in base a un criterio temporale della prestazione, anziché sul risultato.

Anche qui però conviene distinguere tra le diverse tipologie di autonomi. La fissazione di un livello minimo sarebbe infatti meglio vista dai freelance, ossia da quelle professioni non regolamentate dagli ordini professionali, per le quali un tariffario minimo potrebbe evitare la concorrenza al ribasso, come hanno fatto notare i comunicati stampa di Acta.

Ma come stanno le cose in Europa? Attualmente solo 5 stati non prevedono un livello minimo salariale legale: Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Svezia e Italia.

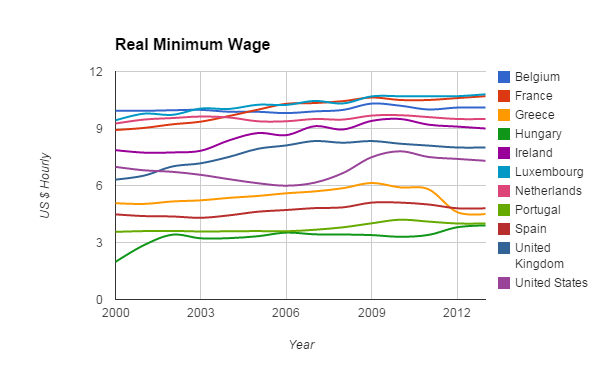

Un confronto comparato attraverso i dati Ocse permette di osservare quanto le cifre siano diverse da paese a paese.

E in Italia? Cosa dice il Jobs Act? La delega semplicemente affida al governo il compito dell’ “introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi”. Un testo prudente quindi, rivolto solo al lavoro dipendente e alle aree scoperte dal CCNL.

Tuttavia vale la pena ricordare che, come succedeva in Germania, in Italia un minimo retributivo esiste già ed è menzionato dall’articolo 36 della costituzione che prescrive “una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del [...] lavoro e in ogni caso sufficiente ad garantire un’esistenza libera e dignitosa [al lavoratore] e alla sua famiglia”. Tradotto nella concretezza della giurisprudenza significa che un datore di lavoro non può pagare un lavoratore meno di quanto previsto dai minimi tabellari indicati nei contratti collettivi nazionali di categoria. Così stando le cose praticamente ogni lavoratore in Italia risulta tutelato dalla concorrenza al ribasso, e laddove non fosse coperto da contratto collettivo nazionale i giudici applicherebbero comunque alla sua condizione il CCNL del settore o della categoria.

L’ultimo Paese ad aver adottato la via legale per la definizione dei minimi salariali è stata la Germania. Frutto di un compromesso di Governo, la misura era sostenuta dai sindacati, nonostante in Germania come in Italia, fosse la contrattazione collettiva a determinare i minimi. Tuttavia la crescente preoccupazione per il restringimento delle aree coperte dalla contrattazione collettiva ha condotto il Paese tedesco a un minimo legale di 8,5 euro, accompagnato da una florida serie di critiche e allarmi. Dal 1 gennaio il salario minimo sarà applicato a tutti i lavoratori eccetto apprendisti e stagisti.

Interessante il fatto che, in sintonia con la consolidata cultura delle relazioni industriali, le parti sociali siano coinvolte all’interno dell’apposita Commissione che dovrà proporre gli adeguamenti di salario minimo. Tuttavia in Italia il governo dovrà limitarsi ai settori non regolamentati dai CCNL. Così impostato si tratta di un intervento che, data la descritta situazione nazionale, si preannuncia marginale oltre che superfluo.