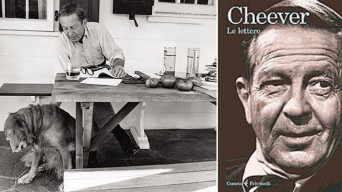

Non sono certo che fra dieci anni, dopo l’era e mail, sms e WhatsApp, un libro come Le lettere di John Cheever, tradotto ora da Tommaso Pincio per Feltrinelli potrebbe essere pubblicato. John Cheever, il maestro dei racconti americani nato nel 1912 e scomparso nel 1982 scriveva fino a 30 lettere la settimana, da ragazzo quando venne cacciato dalla Thayer Academy (sosteneva: «perché fumavo»), alla guerra, quando fece il servizio militare nel Signal Corps dopo la naja in Sud Carolina e Georgia, fino agli anni dei debutti letterari sulla rivista New Yorker , la lotta per mantenere decorosamente la famiglia, la moglie Mary e i tre figli, fino al successo come autore ed economico – Hollywood trasse nel 1956 un film con Burt Lancaster dalla sua struggente novella Il Nuotatore e lo pagò 40.000 dollari, allora una bella somma. Poi vennero però gli anni del «cafard», come Cheever definiva la depressione con parola francese, usata anche da Ennio Flaiano. Per Cheever lo stress nasceva dallo sforzo eroico di conciliare la sua apparenza di «normalità Wasp» con le ristrettezze economiche e la nascosta omosessualità.

Come nei diari, anche nelle lettere – selezionate dal figlio Ben - Cheever scrive con franchezza che commuove il lettore, candido davanti a se stesso in modo disarmante. A volte elogia, in tono fin eccessivo, scrittori che in privato non considerava eccezionali, come John Updike, ma non si tratta di ipocrisia, è il suo voler esser accettato a ogni costo, la smania di sembrare «normale». La realtà era invece brutale, alcolismo, battuto poco prima della morte con dure sedute tra gli Alcolisti Anonimi, infedeltà coniugali etero – che i figli scoprono «perfino dal rossetto di lei» - come con l’attrice Hope Lange, ma soprattutto l’omosessualità, che non sa accettare, spesso negandola e vantandosi da macho ai party di «non averlo mai preso in …» malgrado le storie gay, per esempio con lo scrittore Allan Gurganus.

Una scrittrice amica lo definisce «pessimista», ma se leggete le lettere, i Diari, racconti e romanzi di Cheever – che grazie a Feltrinelli e Fandango conosce in Italia la fama che meritava da decenni - vi rendete conto in fretta che il giudizio, pur condiviso dal figlio Ben nella prefazione a questo volume, non è precisa. Cheever era un fanciullo, «voleva vivere da bambino» diceva il suo editore William Maxwell e, come i fanciulli, aveva l’infinita capacità di stupirsi davanti al creato, malgrado le oscure paure. La figlia Susan, scrittrice a sua volta e autrice di un bel libro di ricordi sul padre, il titolo originato da una gara a chi trovava il migliore fatta proprio con Cheever, «Home before dark», lo interrogava curiosa «Hai paura di pattinare sul ghiaccio trasparente, vero?...Ho notato che tu e Ben avete paura di pattinare nei punti in cui si vede il fondo».

La stessa paura Cheever aveva nella vita, dover vivere sospeso su una norma convenzionale che non sapeva accettare, come l’eroe di un suo racconto che non sa guidare attraverso un grande ponte sospeso, finché un «angelo» non lo salva. A salvarlo, infine, fu l’arte, il formidabile coraggio con cui malgrado depressione personale e repressione sociale, conformismo e norme ossessive introiettate in modo feroce da Wasp, si ostinò a scrivere e cercare un senso a se stesso, la propria famiglia, i lettori, per cui «aveva rispetto» senza confini. Il figlio Ben ne ricorda le contraddizioni, essere accettato ma non accettare, ritenersi pater familias tradizionale «ultimo scrittore che sa falciare un prato», poi trasformare le cene in casa in una «mattanza di squali» di sarcasmi come ricorda affranta Susan Cheever. Adultero elogia la monogamia e, in un meraviglioso racconto, esalta «la mia prima, gentile, moglie», riflettendo «i John e le Mary non divorziano mai».

«John Cheever non ha mai scritto una brutta lettera. Quando mi scriveva lo faceva sempre con accuratezza, come camminasse su un filo» confessa ammirato Maxwell. Vivere sul filo era indispensabile per non essere scacciato dalla società che amava e di cui condivideva i valori nella Guerra Fredda, con tolleranza e moderazione (vedi il racconto del giardiniere sospettato ingiustamente perché comunista), senza rinunciare a se stessi. «Devi essere te stesso» raccomanda John Cheever in una lettera a un giovane amante, nel tono di un antico oracolo greco e rimane fedele per tutta la vita, anche nei giorni in cui alcolizzato non riesce uscire dalla squallida stanza in cui si è ridotto, scheletrico e perduto. Cammina sul filo intessuto dalla scrittura e dalla famiglia. E l’amore con cui Ben Cheever (nato a Roma nel 1948, mentre il padre vive nella capitale italiana amandola e temendola) raccoglie queste lettere, con la stessa devozione con cui ogni giorno racconta di usare l’orologio paterno, dimostra che il filo su cui, rischiando, ogni giorno John Cheever si avventurava, non s’è spezzato e lo consegna a noi integro. Ben Cheever raccomanda all’omino delle pompe funebri di aver cura del padre, «se no la morde», e lui replica di essersi occupato anche della salma di Rockefeller, attraendosi la battuta di Ben Cheever che John avrebbe adorato «Sì, ma Rockefeller era morto».

LOGIN | SIGN UP

Cheever, la voglia di essere normale

Dall'archivio La Stampa

Riotta_

26 gen, 2015

Contributi degli utenti

comments powered by Disqus

La Stampa

leggi altro su "Cheever"

leggi altro su "letteratura americana"

leggi altro su "Le lettere"

leggi altro su "racconti americani"